Sensawunda, mais pas seulement ! Sur La Maison des soleils, d’Alastair Reynolds

05/02/2025 | Catégories : SF & Livres

Il existe, dit-on souvent, deux grandes « écoles » en science-fiction. La hard-SF, qui cherche à respecter autant que possible l’état des connaissances scientifiques, et la soft-SF, qui met l’aspect « anticipation scientifique » au second plan, et cherche donc à raconter une histoire plausible dans un univers qui ne l’est pas (un peu à la manière de la fantasy, mais où la magie est remplacée par la technologie)1. Pour ne donner qu’un exemple, tout porte à penser aujourd’hui que dépasser la vitesse de la lumière est impossible ; un roman de hard-SF devra donc se contenter de voyages à vitesse infraluminique, quand la soft-SF pourra sans problème parler de vitesse supraluminique. Et si un auteur ou une autrice de hard-SF utilise le voyage supraluminique, il faudra qu’iel trouve un moyen de le justifier plausiblement scientifiquement.

Je ne hiérarchise pas ces deux genres, et les apprécie autant. Je suis un grand fan de Star Trek, qui a érigé le technobabillage en forme d’art (donc de la SF aussi soft que possible) et un de mes livres préférés et Tau zéro de Poul Anderson, livre si hard qu’une constante physique — la constante de temps, nommée τ (tau) — y est presque un personnage du livre. J’aime aussi les livres qui brouillent les pistes, comme Dune de Frank Hebert. Pour moi, l’important ce sont les émotions et les réflexions qui m’« arrivent » quand je lis un livre ou visionne un film/une série, et moins la manière utilisée pour ce faire.

Ce que je vais écrire ensuite n’est donc pas une critique de la soft-SF. Les deux genres sont différents, et je les apprécie pour des raisons différentes.

Il faut cependant tout de suite noter que le « réalisme » n’est pas une de ces raisons. Car que l’on ne s’y trompe pas, la hard-SF n’est en fait pas plus réaliste que sa version soft. Il faudrait être sacrément orgueilleux·se (ou naïf·ve, ou les deux) pour penser que le consensus scientifique du jour est définitif. Je ne verse pas ici dans l'anti-science ou dans l'anti-intellectualisme ; mais l’humanité ne fait que commencer sa recherche, et si je suis convaincu que la méthode scientifique est une bonne méthode pour avancer dans cette recherche, le fait est que cette méthode a besoin de données sur lesquelles s’appliquer, or ces données évoluent au fur et à mesure que la recherche progresse. Qui sait si demain, une donnée fondamentale ne sera pas découverte qui rendra les vitesses supraluminiques possibles ? C’est peu probable, mais pas impossible. Il suffit de comparer la hard-SF d’il y a 50 ans à celle d’aujourd’hui pour voir qu’elle témoigne plus de sa propre époque que du futur.

Non, pour moi, la hard-SF, c’est un peu comme l’Oulipo, ce groupe littéraire qui cherche à atteindre des sommets créatifs non pas en se libérant des contraintes, mais au contraire en s’en imposant. L’exemple sans doute le plus connu est La Disparition de Georges Perec (1969), livre écrit entièrement sans la lettre la plus utilisée en français (la lettre « e ») ; cette contrainte, loin de représenter un empêchement, oblige Perec à trouver des solutions ingénieuses et esthétiques pour écrire ce qu’il veut écrire, ce qui finalement ne réduit pas sa créativité, mais l’excite2.

La science-fiction dans son ensemble se caractérise par sa recherche du sense of wonder, ce sentiment d’émerveillement causé par la confrontation à l’infinité des possibles d’un univers lui-même infini (comme pour la différence hard/soft-SF cette définition est réductrice mais suffisante pour notre propos). Réussir à provoquer ce sense of wonder sans prendre de raccourci est un exercice qui rend ce sentiment encore plus puissant, en tout cas chez moi.

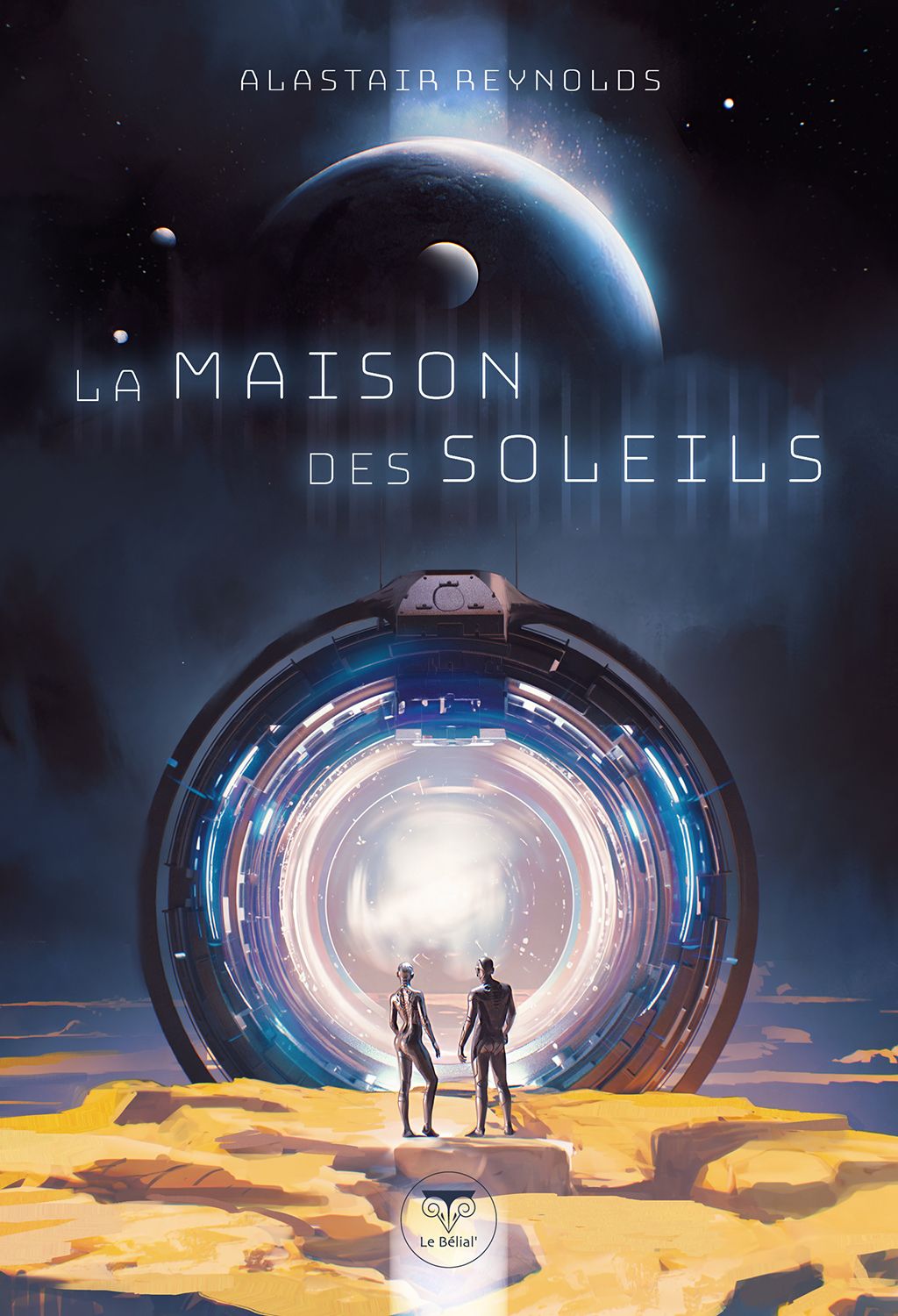

Dans son dernier roman traduit en français3, La Maison des soleils (Le Bélial, 2024), le gallois Alastair Reynolds réussit ce tour de force à merveille. L’ancien astrophysicien de l’Agence spatiale européenne a construit un univers où le voyage interstellaire est possible mais au prix de durées de voyage extrêmement longues. Tout est grandiose dans ce livre, les technologies, la taille des vaisseaux, les échelles de temps, les sociétés, les batailles relativistes, les trahisons. La voie lactée entière est colonisée par l’humanité, mais la plupart des êtres humains reste dans le système où ils sont nés. Par conséquence, un peu à la manière de The Expanse de James S.A. Corey (mais sur une échelle spatio-temporelle beaucoup plus grande), les êtres humains évoluent différemment. Les seul·es ou presque à voyager entre les étoiles sont les membres des « maisons » ou « lignées », clones de différents individus de l’ère où l’humanité n’avait pas quitté le système solaire, ainsi que les êtres artificiels.

Rien que l’univers construit vaut le détour. Mais ce qui fait la différence entre un roman de science-fiction et un bon roman de science-fiction, c’est à mon sens que se surajoute au sense of wonder une intrigue et une écriture. Pour cette dernière, n’ayant pas lu ce roman en anglais, je ne peux que juger de la fluidité de la traduction du magistral Pierre‑Paul Durastanti. L’écriture, c’est aussi la construction ; celle de La Maison des soleils est tout à fait intéressante. Trois personnages se partagent la première personne à deux époques différentes. Dans le récit qu’on pourrait appeler « principal », Campion et Purslane, deux « frags » (membres) de la Maison des fleurs, clones d’Abigail Gentian, un couple qui s’aime malgré le tabou des relations au sein d’une lignée (deux clones qui ont des relations sexuelles, c’est un peu l’inceste ultime). Et dans un fil secondaire, c’est Abigail Gentian elle-même qui parle, et qui nous fait vivre les dernières années avant la création des Maisons et le début de l’exploration interstellaire. Les deux fils narratifs, bien que séparées par six millions d’années, se répondent, d’une manière qu’il me serait difficile d’expliquer sans divulgâcher le dénouement.

Ce dénouement est important, parce qu’en plus de répondre aux codes de la science-fiction, La Maison des soleils répond aussi à ceux du roman policier, or il n’y a rien de pire que de divulgâcher la fin d’un polar. Ici pas de meurtre (quoique…), mais un grand mystère aux proportions galactiques. Un mystère dont la résolution pose des questions éthiques fondamentales, et dont pourrait bien dépendre la survie de l’humanité.

Car oui, La Maison des soleils est encore un roman aux enjeux colossaux. J’avoue être un peu fatigué par ces romans, films et séries qui n’arrivent pas à être intéressants sans mettre en danger l’humanité entière. C’est un trope particulièrement prégnant (et agaçant) dans la littérature et le cinéma de l’imaginaire, … dont fait bien entendu partie la science-fiction. Un auteur ou une autrice qui parvient à nous faire nous attacher aux personnages n’a pas besoin pour nous attraper de menacer l’univers ; menacer les personnages suffit. Prenons Seul sur Mars d’Andy Weir et adapté au cinéma par Ridley Scott avec Matt Damon dans le rôle principal4 ; Mark Watney est le seul personnage réellement menacé par l’intrigue à l’origine, même si d’autres personnages se mettent en danger pour le sauver, et malgré tout on est tenu en haleine du début à la fin. Quand on s’attache à un personnage, il devient tout un univers.

Cependant, si Reynolds dans La Maison des soleils poursuit cette agaçante tendance, au moins le fait-il bien. On ne prend la mesure de la gravité de la situation que graduellement, et de la situation elle-même encore plus graduellement. Au lieu d’être la raison d’être de l’intrigue, la situation se surajoute à ce que vivent les personnages, auxquels on s’attache rapidement et profondément. Pour ma part, j’ai été plus touché par le destin final de Campion et Purslane (et d’Hespéros, leur ami artificiel) que par celui de la galaxie. Ça permet de passer outre le fait que les grandes thématiques (La Maison des soleils est un roman qui parle de génocide, d’intelligence artificielle, de la place de l’histoire et de la mémoire, de causalité, de responsabilité, de culpabilité et de pardon, de transhumanisme, …) sont trop nombreuses pour être traitées avec beaucoup de profondeur. Mais cela n’est pas gênant, ces « grandes questions » étant à leur juste place dans un roman, comme décor autour des personnages, qui sont le véritable cœur battant de l’intrigue, ce que beaucoup d’auteurs et d’autrices oublient. C’est pour moi la marque d’un grand roman de hard-SF, à qui l’on demande le beurre, l’argent du beurre et le reste, et qui parvient à les donner.

Un livre à lire absolument.

Alastair Reynolds, La Maison des soleils, trad. de l’anglais par Pierre‑Paul Durastanti, Paris : Le Bélial, 2024 (site de l’éditeur).

1 : Cette typologie est très critiquable, et la définition que j’en fais est personnelle. Très souvent, on fait la distinction entre une hard-SF qui se fonderait sur les sciences dites exactes et une soft-SF qui se fonderait plutôt sur les sciences humaines. Ça me semble une fausse distinction, et d’Asimov à Greg Egan, les sciences humaines ont toujours joué un grand rôle dans la bonne hard-SF. ⬏

2 : Il y a sans doute ici une leçon à tirer sur les rapports entre « loi » et « liberté », qui me fait dire qu’une « bonne » hétéronomie est la condition de l’autonomie, et pas son contraire (et derrière « bonne hétéronomie », j’entends « théonomie », mais ça ça n’engage que moi). Mais on s’éloignerait trop du sujet du jour à aller par là. ⬏

3 : Dernier en français ; l’édition originale est sortie en 2008, et le prolifique gallois a publié une quinzaine de livres après celui-ci en anglais. ⬏

4 : Je concède ne pas avoir lu le livre, mais avoir beaucoup aimé le film, malgré son apologie un peu lourde d’une anthropologie néolibérale. ⬏